德鲁克管理三原则,你真的领悟了吗?

2024-10-22 14:38:13

智度札记:《卓有成效的管理者》读书会走进瑞安阁巷小学班主任成长营

2025-04-23 07:55:15

智度学堂周四公益沙龙237期

2024-10-21 14:14:21

张京老师辅导企业:赵与张的开年训

2024-12-28 14:26:51

智度学堂周四公益沙龙258期 :平衡积分卡助力企业年度经营计划

2024-10-20 21:55:35

精彩回顾 | 方名红老师主导浙江力诺2023年度经营策略研讨会

2024-11-11 05:29:04

当企业家遇见德鲁克丨余维平“共学德鲁克 共探发展之道”

2024-10-22 14:02:12

【嘉宾篇】熊小年:《德鲁克式简效管理方法论》

2024-10-17 10:17:38

【嘉宾篇】徐本亮:《如何践行和传播德鲁克非营利组织管理思想》

2024-10-17 10:13:37

CSPI联合绩效改进中心,打造企业增长新模式

2025-06-18 20:35:05

有趣的灵魂在一起…

2024-10-22 14:09:54

德鲁克:向上管理,听听德鲁克是怎么说的?……

2025-03-16 09:02:17

穿越戈壁108公里,两代人的挑战与传承!

2024-10-22 14:04:13

华为致新员工书(最新修订版)

2024-11-02 18:04:55

从VUCA时代到BANI时代的情绪转化

2024-10-22 13:48:15

数字化营销,听听用起来的人怎么说?

2024-11-04 13:42:19

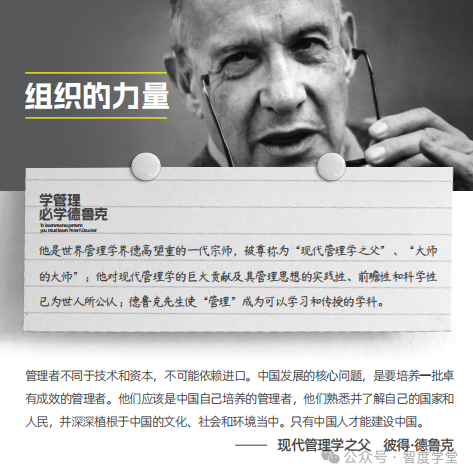

学管理,学德鲁克,就在智度学堂#智度学堂

2025-01-22 23:17:17

您收到一份邀请函:新引力,新世界!智度学堂周四公益沙龙2024年度跨年趴,等你来……

2024-12-23 17:20:58

张艳军:践行德鲁克之成果管理

2024-10-17 10:33:59

陈述引发争辩,提问引发思考,来智度学堂,赋能企业管理新境界!

2024-10-22 14:01:42

逆势增长20倍,麻爪爪做对了什么?

2025-06-22 15:11:50

【嘉宾篇】张知愚:《德鲁克思想和定位理论的中国化》

2024-10-17 10:12:15

企业教练,德鲁克点灯人 | 张京老师介绍

2024-11-28 13:42:00

【嘉宾篇】申明江:《德鲁克式供应链创新运营》

2024-10-18 15:22:52

发现影响团队的隐型力量,从4D开始……

2024-10-18 14:41:28

英博伦企业学堂,启动了……

2024-10-18 14:35:27

荣际企业学堂成立了……

2024-10-14 16:56:29

跨部门沟通协同关键三部曲

2024-10-22 14:27:08

看看做了企业年度经营战略规划的企业是这样的……

2024-11-11 07:53:47

总会花开,进化的力量刘润年度演讲2024

2024-10-31 07:17:30